Copyright© Yylq Govemment All Rights Reserved

版权所有:龙山新闻网 新闻热线:0743-6228742

主办单位:龙山县委宣传部

承办单位:龙山县融媒体中心 湘ICP备18012182号

![]() 通讯员系统登陆

通讯员系统登陆

作者 彭英子

主题词:土家族文化 原始戏剧 bǎbù kà毛古斯

关键词:请 姥姥 原始戏剧 “bǎbù kà”毛古斯

引子

石梯毛古斯在苏路崮演出时的合影

石梯毛古斯在苏路崮演出时的合影

“bǎbù kà”毛古斯,土家族的原始戏剧,随着土家族的发展,也演绎到了现在,且将继续伴着土家人,穿越历史,迈向辉煌的将来。

“bǎbù kà”毛古斯一种 “下里巴人”的文化形态,一直在土家族民间流传着。在交通、信息、舞美等十分不发达的山区地带,“bǎbù kà”毛古斯只有靠着篝火的光亮,演绎着土家族的历史,在人们的认知中,只知其有,而不知其名。本文就从“bǎbù kà”毛古斯的名称开始,再现其价值与艺术的永恒。

一、“bǎbù kà”毛古斯名称的由来

毛古斯的名字,土家语叫“bǎbù kà”或叫“pápāgěcí”。

※:借用汉语拼音书写土家语。

※:潘光旦(1899—1967)江苏宝山县人。我国著名的社会学家、民族学家和教育家,1951年—1957年,识别土家族的首席专家。

笔者于2023年的五月份间,无所事事,便开始查阅“bǎbù kà”毛古斯的相关文献书籍。看了《潘光旦民族研究文集》中的《湘西北的“土家”与古代巴人》和《访问湘西北“土家”报告》及《湘西北、鄂西南、川东南的一个兄弟民族——土家》三篇文章,文中无一字提“毛古斯”。接着细致地阅读了乡土文学巨匠沈从文的《边城》,也未见“bǎbù kà”毛古斯的影子。

随后翻阅《辞源》2011年商务印书馆(重排版)和1977年版的《辞海》(上海辞书出版社)两书都没有毛古斯相关的词条。

接着在24史中寻找“毛古斯”和“bǎbù kà”,如同大海捞针毫无收获。就是境域的府志,县志也没踪影。然后,看了以下志书文献。

1991年4月由中国文史出版社《中国土家族习俗》159页记有“这些小摆手的内容以狩猎、农事舞为主,兼演‘毛古斯’,并开展些有趣的游戏活动。”

1994年总第32辑《酉水考略》337页田茂和著的《“茅毛斯”舞》中记有:“1957年春,中央民族访问团来保靖县访问,目睹龙溪乡土必村老百姓跳穿草衣的古舞,甚是惊喜,便定名为‘茅古斯’舞。”第一次有了汉语称呼,原本土家语的“bǎbù kà”反而倒生疏了。而“茅古斯”或“毛古斯”是什么意思,且只有当时呼其名者清楚罢了,留下了无限的猜测和无休止的无意义的争论。

《酉水考略》1994年总第32辑中刘能朴、王本亮在《土家原始生活的活化石——茅古斯》339页第二次引用了“‘茅古斯’名称……有人叫它‘毛猎舞’,龙山土家族俗称‘玩帕帕’或‘做故事帕帕’。其舞中的两个老者称‘bǎpù’。”土家语称姥爷。

2009年由岳麓书社出版了《土家族摆手活动史料辑》,此书涉及了湖南省永顺县、龙山县、保靖县、古丈县等土家族文化中的“yětǐkē”(摆手舞)、“bǎbù kà”(毛古斯)等戏剧舞蹈收录其中。彭继宽、彭勃、田德风等老一辈民族工作者走访了26个村寨,收集整理了38篇文献资料。地域面宽、信息量大,是研究土家族文化的重要书籍。主要记录的是“社巴日”※中的“摆手舞”和“毛古斯”。

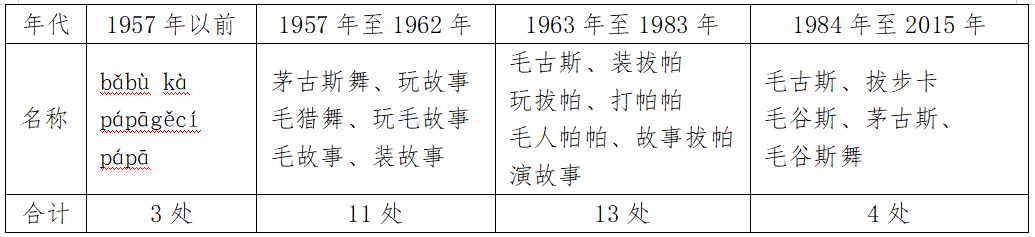

1963年12月《永顺沙撮村的摆手舞和毛古斯》此书中由以前的“茅古斯”改写成了“毛古斯”。下面把毛古斯名称的演变过程出现的频率数列出来,分阶段罗列,供参考。

※:毛猎舞即毛古斯中的《狩猎》一场戏。

※:社巴日:土家族的盛大节日。

1999年9月《湘西州土家族辞典》705页:“毛古斯,一种具有人物、对白和简单的故事情节的原始戏剧。”同时定义为——原始戏剧,不再是毛古斯舞了。

二、“bǎbù kà”名称的意义(内涵)

毛古斯从汉语名称解释。即长有毛的古代人。这是望文生义,不符合客观实在,也不符合逻辑的。只有土家语的称呼“bǎbù kà”或“pápā”表示的意义来理解,揭开本来没有秘密而现在成了神秘的密码。首先,我们要搞清楚“bǎbù kà”的含义。“bǎbù”它是土家语中指人的称谓。是和汉语中的“姥姥”相应的,通俗讲就是“外婆”。现在土家语地区还在使用。原永顺县对山学校的老师易强曾当过校长,有一次他和我聊天,说到外婆时,他很有兴趣的记忆犹新地说:“小时我到外婆家去,母亲教我见到外婆就叫‘bǎbù’,给外公叫‘bǎpū’,到现在都未忘记。”

其次,我们知道了“bǎbù”就是外婆。那么“bǎbù kà”,“kà”字成了理解的关键。“kà”在土家语中有四种声调,土家语声调是表意的。(1)“kā”表示“守”的意义。例如“wúkā”、“rókā”,即“守牛”、“守羊”。(2)“ká”是土家族医术的一种行为,医师对着病照挥动手指画符。这叫“qiégā ká”。果核也叫“kálāo”。(3)“kǎ”一是指木材之类,如:森林叫“kǎkuǒ”。二是相当于绊,如“jǐkǎ”:即绊脚。三是“kǎ”相当家或族。如:bǎbù kà就是姥姥家,“bízīkǎ”即土家族。(4)“kà”相当于汉语的“请”例如“请客人吃饭”就叫“bùcuǒkà”,请坐译着土家语即“ǒngkà”。通过以上分析,排除一声调二声调的意义,还可有两个选择。如果取三声调“kǎ”,即家和族的意义。“bǎbù kǎ”即姥姥家或姥姥族。那么,看毛古斯,就是看的姥姥家。演毛古斯就是演的姥姥家。或看或演姥姥族。这好像有点别扭,说不过去呀。

如果取四声调“kà”即请的意义:“bǎbù kà”组成了主谓句,即姥姥请换成汉语句式则为请姥姥。那么,看毛古斯就是看请姥姥。演毛古斯即演请姥姥的戏。于是乎,就有点顺理成章啦。在土家族民间,不仅请姥姥,还有“请七姑娘”的。

现在,搞清楚了“bǎbù”就是姥姥。回过头来,再讲 “pápā”。其实,还有“kǎbǔ”都是称的外婆。正如汉语中的“姥姥”“外婆”“嘎嘎”等一方面是方言所至,另一方面是风俗形成。

还有更重要的原因,土家语只有语言,没有文字,各地的口语土音也有相当的差别。没有一个音点统一起来,即没有标准语音。理解了这一点,那么对“pápā”与“bǎbù”的同一性——姥姥就不难理解了。话说到这个份上,应该是可以告一个段落了。但是,有一些打破砂锅问到底的执着者,不仅又要问:“pápā”是什么意思呢?其实是问到点子上了。“pápā”它的全称是“帕帕麻麻”。有一个土家族祖先叫春巴冲,到老时,不干其它事了,上了苏姆崮(现在湖南省龙山的八面山),专门抚养小孩,办起了相当于现在的托儿所幼儿园。人们叫她“帕帕麻麻”了,尊崇她为养护神。在小时的游戏中就有“帕帕麻麻日”。“日”土家语是“做”的意思。其做法是几个或十几个人围成一圈,中间一个装“pápā”,并蒙住眼睛摸围着的人,被摸着者承接当“pápā”。其间有问有答,围者问:“帕帕麻麻,你去哪里了,”

pápā答:我去姥姥家了,

问:打发什么了,

答:一个小白鸡,

问:白鸡呢?

答:白鸡捉鱼去了,

问:鱼呢?

答:鱼入洞了,

问:洞呢?

答:洞流到沟里了,

问:沟呢?

答:沟上天去了。

……

土家乡里人们看到婴孩在睡梦中笑,是“pápā”逗他的。至今每家火铺上置碗柜的旁边,用纸剪人模样地贴在封板上,每逢节气,还烧香纸登米粢敬她,祈祷小孩健康成长。

说到这里,读者对“pápā”就是“姥姥”留下印象了。但终还是有点纠结的。为什么是姥姥,而不是婆婆呢?回答是:姥姥的称呼先于婆婆。

在《土家源·毛古斯——厝拟》中有:

“老毛古斯:你们知道父亲吗

小毛古斯:不知道,只晓得母亲。”

“只晓得母亲”,一语道破了占据祖先神地位的是姥姥。“bǎbù kà”最初也是由姥姥们演出的。男人们一天到晚在野外寻觅食物,劳顿疲劳。女人们就演戏给男人解乏。2001年7月,笔者访问了卡柯村当时83岁的田其根老梯玛※。他耳聪目明,牙缺不关风,瓮声瓮气地说:“往天bǎbù kà是女人演的,后来怕羞了,不演了,才男人演的。”文已至此,姥姥先于婆婆的命题,也就不言而喻了。

在很多的“bǎbù kà”毛古斯中都有类似的对白。

结论一:“bǎbù kà”是毛古斯从头到终,—以贯之的名称,毛古斯是1957年以后的汉语名称。

结论二:毛古斯就是“bǎbù kà”(pápā),“bǎbù kà”就是请姥姥的戏,或请姥姥演戏。

三、“bǎbù kà”毛古斯的艺术表现

在《土家族简史》中称:“bǎbù kà”毛古斯,是一种古老的萌芽状态的戏剧。1959年中央民族民间艺术考察团对其给予高度评价:“湘西‘bǎbù kà’毛古斯是中国舞蹈的远源头。”1991年(吉首)中国傩文化国际学术研讨会上,与会专家一致赞佩誉为:“中国戏曲的活化石”。也是中华民族话剧里边的一条古根。

※:梯玛,土家族的神职人员。

源头在哪?活化石放在何处?古根又生长在什么地方?

(一)源头在于萌芽状态的戏剧

“bǎbù kà”毛古斯作为一个土家族的传统戏剧,至少也有上千年的历史了。它是随着土家族的生存而存在。它不仅是演戏,而且是写历史。

毛古斯舞摆同边手

毛古斯舞摆同边手

bǎbù kà毛古斯吹咚咚喹

bǎbù kà毛古斯吹咚咚喹

1、是人非人。“bǎbù kà”毛古斯是人演的。但演的是一群原始状态的人。所人,看了毛古斯后,都称它为演的古老毛人。直白点,人还未变全的毛人。一是脸部用草遮蔽,演出时不能让观众认出来,被人认出来了,据说对扮演者不利。全身穿树叶、稻草、棕皮等做成没有衣物穿戴的类人猿的样子。二是走路时,要腿屈臀沉头摆动,一定要摆同边手。还有四脚行走的痕迹。

2、是话非话,表演时全部讲未成熟的土家语言,詈詈罗罗,呢腩难辨,如同鸟语。语言是一个民族文化的载体,是一个民族的标识,是魂魄,精神支柱。“bǎbù kà”毛古斯虽说口词不清,但毕竟是自己的语言。詈罗了几千年,乃至今天还是这种语言支撑着土家族的巍峨大厦。

3、是戏非戏。“bǎbù kà”毛古斯是由人演出来的戏,但是演的是毛古斯自身的戏。打猎的惊险,捉鱼的畅快,采果子的情趣,都在篝火旁,光焰里,一遍遍地回忆着白日里的艰辛,就像电影的胶卷回放着一个个的身影。这些做戏的一个接着一个,一群接一群,讲笑起哄,在火光里像灵活的猴儿一样,跳来跳去,惹人发笑,逗人为乐,就叫他“社巴日社巴”※这也算戏吗?不就是自娱自乐的民间戏剧的开始吗?

毛古斯舞采果子

毛古斯舞采果子

4、是舞非舞。黄昏,落日的余晖把整个的山峦都染成金子般色彩了。饥饿的老小们翘首望着猎者们的归来,空旷的草坪上燃起了熊熊的篝火。这烟雾腾空而起,入进云端,这火不是单单地为了起暖,而是信使,野外的猎食者看到这烟雾,就会想到部落中的妇女小孩在等他们的猎物填肚充饥呀。每当把猎物放置在大伙面前,灵巧的妇女们有天生的舞性,摆动着躯体,沐浴着夕阳的余晖 ,感激之心,情所使然,为胜利者而舞。就似一个个幽灵,忽而低忽而高地学着阿梅帕帕※和老虎相斗的情形,在草地上涌动,土家语叫“趯(tì)克”,也称舞蹈的开始吧。久而久之,在没有公婆,找不到父亲的年代,就由这些“bǎbù们”(姥姥们、外婆们)演成了戏,跳成了舞。

※:社巴日社巴,土家语,即节日里演戏剧的人

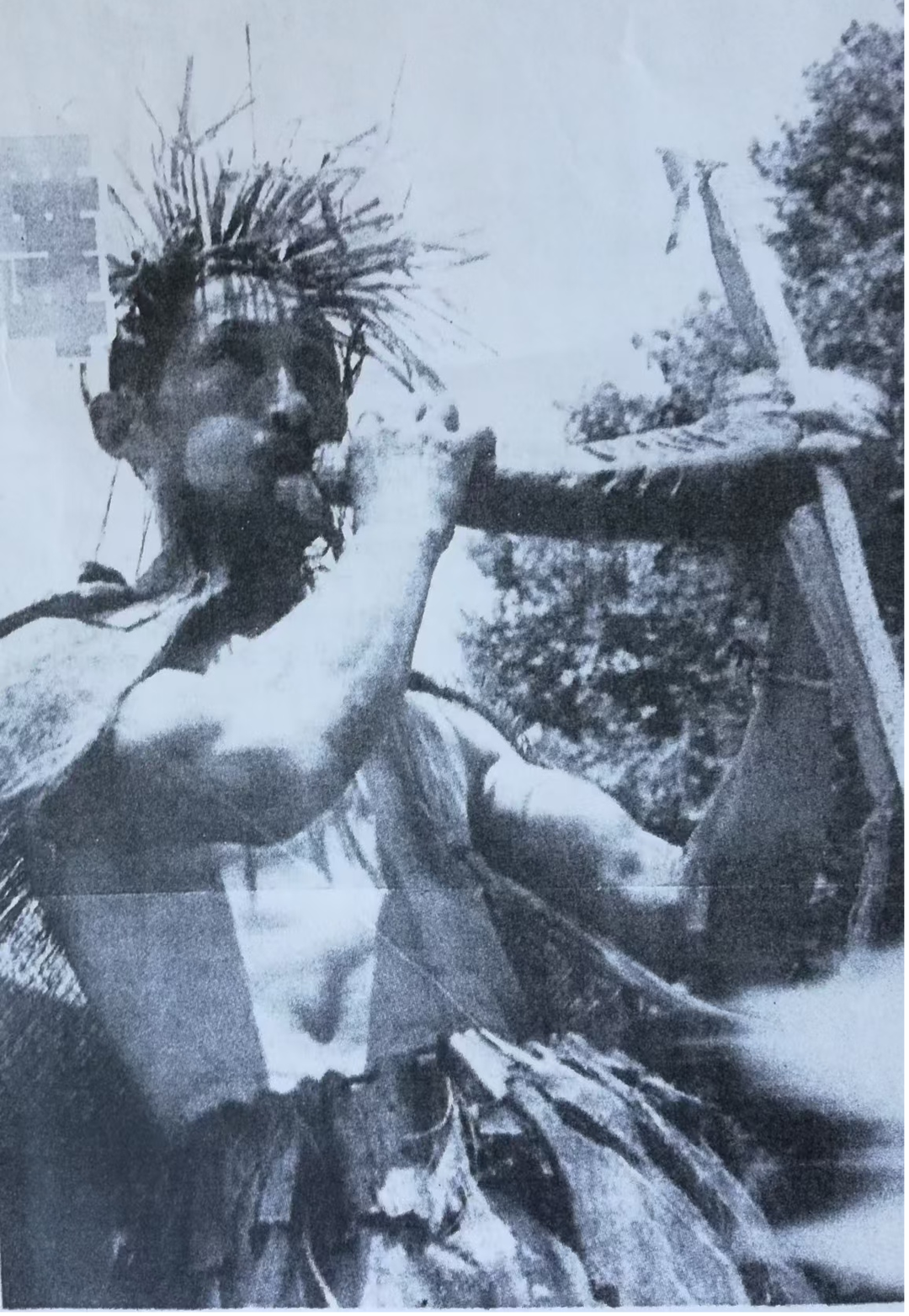

毛古斯演出时吹牛角

毛古斯演出时吹牛角

5、毛古斯演出时吹牛角号。

(二)活化石摆放在“bǎbù kà”毛古斯穿着的草皮里

道具、草帽、毛皮、粗陋棍。

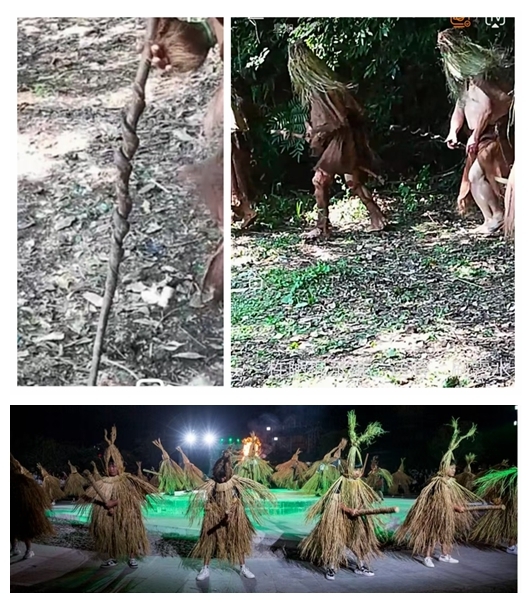

毛古斯稻草衣

毛古斯稻草衣

“bǎbù kà”毛古斯的行头,十分简陋简单,比世上哪种剧目都草草了事。头上一顶草帽,土家语“rā mū tā gǎ”。用茅草、树叶、棕皮棕叶、稻草及马尾草,辫成五条辫子,中间一条且大而坚硬,直向天上,叫犀牛角,四根代表四方,较软下垂。其他须绺自然下吊并且遮住整个脸面。也有不打辫子的,蓬耸着头发,显得原始野性。

毛古斯戴草帽,穿棕皮衣

毛古斯戴草帽,穿棕皮衣

衣服,土家语叫“sī bā”,编一米长许的草席,搭肩而着,男的从后往前穿,编绳系在胸前。女的从前往后穿,编绳系在背后。

下裳:土家语叫(lóng cǐ)编法和衣服一样,穿法就自由一些。没有裤子。

绑腿:用稻草或树皮,棕片最佳,手套,也用棕片制作简单易做。

粗陋棍:手里时刻拿着一根带有结巴的有肩高的“粗陋棍”。表演时赤脚为多,可穿草鞋。站在什么地方,都是一尊活脱脱的没有钙化的化石。

※:阿梅帕帕:土家族传说中,一个和白虎同归于尽的女英雄。

粗陋棍用于防身、示雄、刷露水

粗陋棍用于防身、示雄、刷露水

(三)话剧可从“bǎbù kà”毛古斯中寻根问祖

“bǎbù kà”毛古斯你说是戏剧,从形式上看还未达到戏剧的条件,你说是舞蹈,它舞的同边手,你说话剧嘛,倒有点像。如对白:

“问:伙计们,你们哪里来的嘛?

答:我们从猴子洞里来的唦。

问:你们睡在哪里的?

答:我们睡到岩洞里的嘛。

问:吃什么东西嘛?

答:棕树籽籽唦。

这就是千百年来口口相传下来的台词。直到1957年,中央访问团到土家族地区访问时,为了感激党的关心关怀,土家人进行答谢演出时,才发现了“bǎbù kà”、“pápāgěcí”的所谓的“毛古斯”、“毛人舞”。之前,从来也没有剧本,连记录都没有流传,史志文献上没有记载。这些台词具备了话剧因素。这就是根,这就是绵延于中华民族的一条古根。

“bǎbù kà”毛古斯还有一个特点:台上台下可以对话,合适时,相互对白,叫着“取窍”。现代就讲“互动”,在《石梯乐土》中就有台上台下唱山歌的,相讥挖苦的。互动的源头还在“bǎbù kà”中。

结束语:“bǎbù kà”毛古斯土家族文化的摇篮

毛古斯在土家族传统节日“社巴日”上,穿插在摆手舞、山歌、咚咚喹、溜子等之间演出。现存70余个传统可演的节目。内容涵盖了(找屋、狩猎、捉鱼、砍火畲、插秧、打铁、读书、治病等)整个原始的土家族文化。每一场演出时长8分钟左右,演出时段可长达半个月。

“bǎbù kà”毛古斯反映了土家族从类人猿到人的过渡时段,从母系社会到现今的各个时代的生产生活和民风民俗反映,就是一部土家族的社会发展史,坚守了土家族文化的十四个古老的核心元素。即:一套古老的家什(草衣、草帽、草人、木棍等道具),四个古老的动作(弓腰、屈膝、头摇摆、同边走)九种古老的艺术(溜子、摆手舞、咚咚喹、梯玛、山歌、哭嫁、摇篮曲、丝兰卡普和土家语)。土家族文化标志符号和土家族重要习俗的雏形在“bǎbù kà”毛古斯中可以行踪觅迹。

责编:朱柯源

一审:向波

二审:周娇

三审:张军

来源:龙山县民安街道

版权作品,未经授权严禁转载。经授权后,转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

!/ignore-error/1&pid=55109285 )

县中医院:以清廉医风护航健康民生

!/ignore-error/1&pid=55103350 )

龙山来凤两县跑步协会举行2026新春年会

!/ignore-error/1&pid=55103080 )

县中医院召开第九届六次职工代表大会

!/ignore-error/1&pid=55102670 )

龙山县“共青团·伙伴计划”寒假爱心托管班圆满结课

!/ignore-error/1&pid=55061400 )

守护春运路:县公路局入户宣传暖民心

!/ignore-error/1&pid=55045860 )

县文化执法大队开展春节前文化市场执法检查

!/ignore-error/1&pid=55014475 )

【禁燃禁放齐践行 共建文明龙山城】县水利局“敲门入户”宣传禁止燃放烟花爆竹工作

!/ignore-error/1&pid=55018915 )

长龙帮扶结硕果 龙山好物燃爆星城

下载APP

分享到